刘国枢,生于1919年,重庆人,擅长油画。属于中国第二代油画家。1938年就读于武昌艺术专科学校,1945年毕业。1948年任西南美专西画科主任,1950年历任

讲师、副教授、教授。曾任绘画系副主任,兼任重庆美专副校长,1987年退休。中国美术家协会会员,美协四川分会常务理事。

自系列访谈开始,我对川美毕业的多名艺术家进行了采访,眼下去拜会的这位,更是一位重磅级人物。他被誉为“川美油画之父”,说得再明白些,也就是我之前采访过或准备要去采访的所有人的老师或前辈。

刘国枢,一位即将跨越世纪的老人,一个美术界响亮的名字,是继中国第一代留洋油画先驱徐悲鸿、林风眠等之后的“中国第二代油画家”。他自1950年以来,历任川美讲师、副教授、教授及绘画系副主任,桃李满天下。

就要度过期颐之寿的老先生,儒雅、健谈、温和。听他讲述自己的生平犹如在读一本活字典。关于他漫长的执教生涯,不仅网上有很多访谈和回忆文章,他的众多弟子包括罗中立、马一平、王大同、张方震、程丛林也均在公开的书信中有所表述,恕我不再赘言。

此次采访重点,是请刘国枢先生亲口讲述他早年求学之路的曲折艰辛,以及川美建校的由来。

封建礼教,大家闺秀乘轿上学

苇子(以下简称苇):您九十九岁了还在画?到一百多岁再开次个展,把最近的作品亮出来,轰动世界。

刘国枢(以下简称刘):这就难说了,听天由命吧。现在是年老了,视力啊都受限制,要光线好才能画。我两年没画油画,就像多久没过瘾了,过瘾一把。画来画去什么都忘记了!

苇:您精神很好,听力视力都很好。

刘:我很相信我的身体。本来年轻的时候,身体不怎么好,现在能够支持,完全是侥幸。我两个眼睛都做了白内障手术,不过视力还可以。我的眼睛一个是近视,一个是远视,远近都可以兼顾,眼镜也不戴。

苇:您1919年出生,那时男人不留辫子了吧,女人还缠小脚吗?

刘:男人辫子是没有了,有长头发,辫子一剪就是长头发,所以现在男子留长发并不时髦,那个时候就有。女人缠小脚是我上一辈。我们这一代只有闭塞点的,旧习气太深的地方还有女人缠脚。我母亲属于解放脚,缠了以后就解放了。

苇:那时候学校读书有女生吗?

刘:我读初中就有女生了。再早个几年,只有女子中学,没有男女合校。女学生要去女中上课,只能轿子进轿子出。

苇:封建礼教还很盛行。

刘:读书的女生差不多都是有钱的家庭,那种闺秀女子是很少单独在街上走的。若在街上走,很多人奇怪,都要回头看美女,容易引起风波。在我们家乡涪陵县,女生单独在街上走的权利,还经过一些斗争才得来的。

苇:我在网上查看资料,感觉那个年代,能学画画的家境肯定不错。

刘:我们祖上还算小康。我母亲是家庭妇女。父亲小时候读过旧制中学,又读了政法学校,然后他看到成都有个省立师范学堂,就去考那里的艺术专修科,考上了。艺术专修科有几门必修课:美术、音乐、工艺、体育。他毕业后回到涪陵,当地有县立小学,县立中学,县立女中,还有省立中学,都争着请他去当艺术课教师。他几个学校都去上课,收入就很好,每月大概一百多大洋。

苇:知识创造财富。

刘:一百多个大洋相当于一百多石谷子的收入。父亲很勤奋,又善于安排,创业能力很强,所以我们当时生活得比较富裕。家里艺术气氛很强,有大风琴啊,字画啊。我现在弹钢琴都是小时候的基础。我四岁开始启蒙,进私塾学四书、古文,经常看见父亲作画,很小就受到艺术熏陶。

苇:我在网上查到,您后来在武昌艺专学习绘画。

刘:对。日本人打到武汉以后,武昌艺专先搬到宜昌,又搬到江津。我听说这学校不错,里面有个唐一禾先生是相当有名的画家,就去考这个学校。

苇:是否还记得考试的经过?

刘:我去的时候,在重庆较场口附近一条街,叫什么一下子想不起了。只有一位女老师坐在那地方,来一个考一个。

苇:现场作画?

刘:当时的考生,有的是像我这样没有读过艺专的,也有的是上清寺老西南艺专的学生,听说武昌艺专来了,就想转学。学音乐,学美术的都来了。那女老师是一位油画家的夫人,本人也是到过法国学画的。她发个卷子给我,说你随便画,想画什么画什么。

苇:素描,色彩随便画吗?

刘:是的,也没摆个石膏像什么的,主要是考画画的能力。当时日本占领武汉,武昌艺专本来有几百学生,大部分没有跟随一道,只带了少数人搬到四川江津,一时很难招到学生,考试条件就很松。我此前曾在涪陵闹市中心画过巨幅壁画《保卫大武汉》,是涪陵后援会的人组织画的,于是就用铅笔画了一张打日本人的画。她看了很高兴,说我画得不错,其他不用考了,如果要考的话,到学校以后补考就是。我就回涪陵等消息,没过好久收到录取通知。进校后补考了一个作文,题目是《我的志愿》。我的志愿是学美术,顺理成章就通过了。

苇:您报考的是美术吗?

刘:我报考的是高中师范科,在这之前,我初中毕业当了小学老师,还没到十五岁。

苇:这么小就当老师了。

刘:我初中毕业后,由于我的哥哥也要上学,我们两个都要上学,我父亲恰恰那个时候回乡来,兵荒马乱,有些事情不像过去那么顺利,就没有钱来给我们付学费。这时我初中同班同学王文俊弄了一个乡村小学的校长来当。

苇:您同班同学?这么小就当校长?

刘:他二十来岁了,那个时候读书不限制年龄,所以他和我相差好几岁。这位同学知道我图画,音乐很好,听说我没有读书了,就说你到我这边来当老师,我就答应下来。

苇:都是教美术吗?

刘:是当美术、音乐老师。先是去的涪陵红庙小学,在涪陵龙潭乡。因为我能力比较强,后来涪陵县城第一小学就聘我到那里去,那是最好的一个小学。又教了两年,我总共当了三年半小学教师。

苇:在网上查到,你十岁左右,乡间闹匪闹得很凶。

刘:那时的土匪不简单,聚集一两百人,盘踞在乡下一处地方,当成他们的根据地一样。我父亲的一个学生,也在土匪队伍上当文书,趁我们搬到城里躲避,把我家的风琴都搬起跑了,还留下一封信,跟我父亲说:刘老师对不起,借你风琴用用。我们家风琴很大,在县城买的,买了请人抬到乡下,将近二百里路。

苇:土匪收保护费吗?

刘:你说收保护费?当然要收费。当时有保安团,保安队这些,就要收费,土匪多了。地方上势力弱了,武力至多二三十人,大匪来了就跑,跑到寨子上去。我们附近有寨子,大户人家都修得有寨子。

热血青年,国仇家恨不共戴天

苇:您考上武昌艺专时多大?

刘:1938年去的,十九岁。

苇:武昌艺专人多吗?

刘:在武昌的时候人多,共有七八百人,还设了很多科目,有的学画,有的学音乐,有的学工艺。除了艺术,还有普通高中这部分。

苇:还是挺大的,国油版雕分不分?

刘:不分国画油画。当时师资不足,教油画的很少。一般人没听说过油画,不知道还要学油画。

苇:考上之前画过油画没有?

刘:只画过水粉画。没有水粉颜料,把那个白粉,也就是铅粉,弄点胶水、色粉,调和起来画。

苇:我们现在用的油画颜料,有马利牌,然后有各种牌子。

刘:当时油画颜料没有其他牌子,只有上海一家马利牌。

苇:已经有上海的马利牌了呀?

刘:有马利牌,只有上海那一家,当时没有第二家。

苇:是管状的?

刘:小管管,没有大管管。

苇:贵不贵呢?

刘:也不是好贵。

苇:油画颜料在那个时候稀不稀罕?

刘:小地方很少有卖。抗战开始后,唐一禾先生在江津,买不到油画颜料,他就用油漆画,是那种快干漆,有筒筒那种,买来兑白粉,最初我也是学他,画过油漆画。

苇:油漆味道好重,对身体不好。我还看到,您的同学邹友蒸在网上有篇自述,说当时和您一起,晚上点着桐油灯画石膏像。

刘:他记错了,不是桐油灯,是煤油灯。桐油是拿来画油画的。

苇:学校有女同学吗?

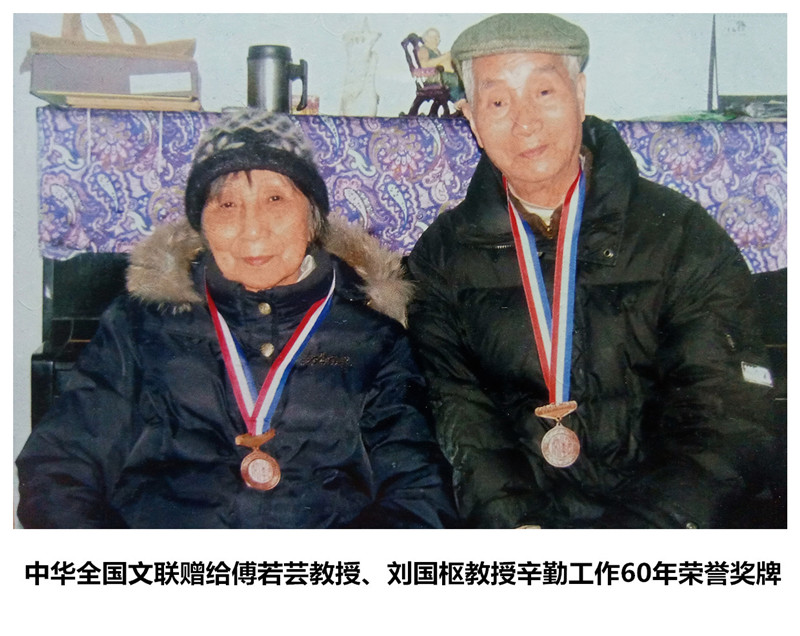

刘:我前几年故去的老伴傅若芸就是我同学。她家有七姊妹,都有绘画天赋。她妹妹傅文淑也毕业于武昌艺专,妹夫就是大名鼎鼎的版画家吴凡。

苇:那个时候女生和男生可以一起并肩走吗?学校的气氛比较自由了吧?

刘:比较自由,特别是进入高年级,一些男女同学接触久了,有了感情,学校也不制止。1946年,我从西画科毕业后,校长唐義精给我做的证婚人。

苇:您的老师是唐一禾,三十九岁因为船难去世,好年轻,就这么牺牲掉了!

刘:当时不但他,还有唐校长,就是唐一禾先生的哥哥唐義精,两人一起去重庆募捐筹措办学资金,很不幸在回来的路上船沉了,两兄弟都遭遇了不幸,全校师生简直是哭声一片。唐校长最喜欢我,非常鼓励我。我平时没有油画颜料了,他问我:“你缺乏哪种油画颜料?”还给我送一瓶来。所以唐校长和唐一禾先生确实跟我的感情太深了。唐一禾先生是个天才,若是讲起他来,我可以讲很多。

苇:你第一次见到唐老师是个什么情景?

刘:我第一次见他,是他到我们寝室里来摆龙门阵。他谈到当前形势,语气非常沉痛,他说如果日本人打到这儿来,就再也不走,跟他们拼了!拼不赢呢,我就跳长江去!唐老师曾经是个热血青年,参加过北伐,武汉到北京的火车上,他一路都在画画,写宣传文章。后来他去了法国留学,油画和素描的造诣非常高。我这一辈子很幸运,恰恰碰到这个好老师,毕业后,我才能应对各种需要,到处都找我去画,到处都受欢迎。解放后一帆风顺就到了西南人民艺术学院,也就是现在的川美,可以说没有唐老师就没有后来的我。他去世很早,提到这个我就伤心……

(老人眼圈红了,眼泪在眼眶里直打转)。

苇:去世得太早了,好可惜!

刘:七七事变以前,日本人占了东三省,他从国外回到武汉,有关抗日的画他画得最多,都是宣传画,画得很大很好,有时间你看我其他访谈就晓得。抗战一开始,武汉成立国共合作时期的军委会,周总理是军委政治部副主任,郭沫若是宣传部部长。郭沫若就带领一帮美术界人士画宣传画。后来美协副主席王琦还写过回忆文章,说自己那个时候不熟悉宣传画的画法,此前都是在画室里画静物,画人体,画风景,看到街上武昌艺专的唐一禾画的宣传画大受启发。

苇:我在网上查过,对唐一禾先生的印象是,戴一个黑框眼镜,国字脸,意气风发的那种样子。

刘:唐老师可以说是革命家庭出身。他的妹妹唐玉贞(音)在三十年代,就是共产党里面重要的领导人之一,很早的一个党员,后来被蒋介石关进监狱杀害了,所以唐老师还是革命烈士的家属。抗战时期,他深明大义,没有记这些仇。他当时的画上,还是拥护蒋介石抗日,跟共产党的政策一样。唐老师最擅长的是油画,有小幅的,有大幅的,他最有名的一幅大的油画叫《胜利和平》。那是1942年画的。他也画人物肖像,是最好的肖像画家。我们那个时候跟他学,在画肖像方面有特长,抗战绘画就画得顺手一点。在当时全国的美术学校里面,只有武昌艺专的肖像画画得最好。我的同学杨志光,还有北碚西师刘一层,我和我的老伴傅若芸,在肖像画方面都见长。只有这样,才能画出好的创作。

苇:刘一层怎么写的?

刘:他的层就是一层的层,也就是层面生活的层。他的名字很怪,刘一层,我们和他开玩笑,你把衣服都脱了,只留一层。

苇:冯玉祥也到过你们学校,组织抗日艺卖?

刘:是的,冯玉祥来为抗战军费募捐。他是军委会副委员长,蒋介石是总司令、委员长。冯玉祥尽管没有军事实权,但很爱国,支持抗战,支持左派。

苇:您对冯玉祥第一印象怎么样?

刘:是个大块头,脸比较宽,没有穿军装,也没有穿中山服,而是蓝布上装下装,农民装束。他召集全校学生讲话,说前方打仗消耗大得很。他算了一笔账,说我们抗战有好多兵,这些兵每天要打好多子弹,一颗子弹要好多钱,我们有好多门大炮,炮弹要好多钱。他讲得很通俗,也很动人,完全没得官气。他参观学校的画室,很欣赏我们的写实油画,说简直把人画活了。他原来就动员过我们同学画画。大家画了相当多的一批。他把这些画拿去,在上面题诗。他的诗很好懂。举个例子,有人用国画画的蔬菜,他的诗就是:“后方吃得菜根香,前方打到鸭绿江。”有个同学画工笔画,上面是日本军阀,下面一个日本妇女在绣花,他的诗就写:“东洋一枝花,砍头大军阀。”他题了诗以后,画就好卖得很,卖了一大笔钱。唐校长很敬佩他,拿来冯玉祥的照片,要我画一张像。那时我已经是专科二年级,油画比其他同学好一点。

苇:那是哪一年?

刘:1944年。我还记得,冯玉祥那张照片我画成油画后,唐校长就给冯玉祥送去。没想到冯玉祥还给我写了一个单条,内容我一直都记得,他写的是隶书体:“倭寇杀我同胞的父母,此仇不共戴天,此仇不报,何为志士仁人?”上面题有我的款。冯玉祥也许不知道我是学生,在我名字后面留了先生二字。

苇:现在保存下来没有?

刘:我后来去当教师,上下长江几百里都是走路,收拾东西就弄掉了,非常惋惜。

分分合合,川美诞生的见证人

苇:您1948年到的西南美专,是教书任教?

刘:是上清寺那个老西南美专,私立的。我记得那个地方是市总工会。你知不知道那个学校?

苇:我听老一辈说过。现在上清寺还有个地名叫美专校街。

刘:解放战争时期,我在江津聚奎中学当美术老师。后来又跟老伴去丰都,教过音乐美术。那是1948年,国内大量放映美国影片,美国的电影公司,比如米高梅,派拉蒙,都有公司在重庆发行自己的影片,经常要画很大的宣传画,像整堵墙壁那么大一块一块的。他们很舍得花钱。我的一个亲戚就到重庆来,帮助我们搞一个广告社,几个同学一起画广告。我们虽然做其他业务做不赢别的广告社,画电影宣传画就比他们强。我们画电影海报,画外国明星的像,慢慢有了影响力。电影院就来找我去做宣传主任。老西南美专也来找我去上课。一周上三天。我每次乘公共汽车,从都邮街(解放碑的前身)到两路口。后来有学生反映,学校的一个西画科主任,只会嘴巴讲,从来没见他画画。他解释自己是学的现代派的画,不画写实。有一学期我在乡下避暑。在报纸上看到,西南美专新聘了一批教师,居然把我列为西画科主任,我事先一点不知道。

苇:这样来回奔波好辛苦。

刘:那个年月生活困难,物价也飞涨,家用不敷。我去老西南美专上课,拿聘书的时候是好多钱一个月,结果钱到手里买不到什么东西。在电影院又当个宣传主任,一天搞得很劳累。广告社开不了多久,也不想经营了,不善于跟那些乌七八糟的人来往。特别是那些伪警察,他可以随便安一口(找个借口的意思——苇子注),要你拿钱去塞他。我们学生出来,书生面目,不习惯这一套,根本就弄不开。假如说你画一张广告去街上挂起,不拿钱去塞他,他说你有害市容,挂这个不合适,马上就给你取下来。我们实在受不了,只好散伙,后来只得去私人广告社画点广告。纸币又贬值,生活越来越恼火,直到解放了,感觉自己真是看到了青天。

苇:西南美专的前身是不是叫西南人民艺术学院?

刘:不是,我说的是解放前那个西南美专,也就是上清寺那个老西南美专,是私立的。解放初期,我实际上就在主持那个学校。当时校长跑了,学校里还有好多老师和学生。大家听说,共产党来了三生有幸。什么是三生有幸?先生、学生、医生,这三类人是宝贵的财富,是受重用的。

苇:好有趣。

刘:大家就组织起来保护学校,搞校务委员会,选举我当主任委员。当时中共西南局在重庆,从解放军文工队、文工团里选拔一些骨干,成立了西南人民艺术学院,学院的建制是中共西南局下属一级机关,不是完全独立的学校,这才是川美的前身。

苇:我曾听江碧波教授回忆,川美以前叫西南人民艺术学院,是部队的艺术学院。古月先生也说,当时学校老师和学生都穿军装。

刘:对,军队还站岗。由中共西南局秘书长刘仰峤挂名当院长,实际上是常务副院长朱丹西在主持工作。另一位副院长是重庆文联的沙汀。学员中有的年龄很大,级别相当高。有人开学时还带通讯员来,后来不准,那通讯员才回去了。西南人民艺术学院设文音美剧四个系,文学系、音乐系、美术系,戏剧系。美术系就来聘我去当了教师。我就是那时候离开老西南美专的。

苇:是在哪一年?

刘:1950年。我离开以后,上清寺那个老西南美专,一部分学生合并在成都艺专,一部分教师合并在西师(西南大学前身)。剩下来的人与另外两所私立学校合并,成立了重庆艺专。那两所私立学校一所叫新中国艺专,是苏宝帧搞的,他中央大学毕业,国画画得好。

苇:画葡萄。

刘:另一所叫蜀中艺专,是我的同学刘一层,找了几个从武汉来的同学一起搞的。这两个私立学校只在1949年招了一期学生,1950年上半年他们还在招生上课的时候,就跟上清寺的老西南美专合并了,名叫重庆艺专。自那以后,老西南美专就不存在了。

苇:好复杂。

刘:1953年,重庆艺专又经过院系调整,有些合并在成都艺专。成都艺专绘画科又和西南人民艺术学院的美术系,跟我们合并在一起,成立了西南美术专科学校,简称西南美专,1959年更名为

。

苇:您见证了川美当初如何诞生的,好了不起!

师资匮乏,油画只招几个学生

苇:我在网上还查到,您在武昌艺专的另一位老师名叫冯法祀。

刘:我在武昌艺专第一学期是唐一禾先生教的课,第二学期是冯法祀先生教的课。

苇:他也是留法的吗?

刘:他和徐悲鸿一起留法。

苇:也是很有名的大画家。

刘:是啊,他后来是中央美院绘画系系主任,他的名作是《刘胡兰就义》,很成功的一张作品。

苇:您的《飞夺泸定桥》我小学课本上就有,当时年纪很小,看那个画也对英雄人物有一个定义了,原来是您画的。

刘:那是我1959年画的。建国十周年大庆,北京搞十大建筑,有人民大会堂,历史博物馆,还有革命博物馆,军事博物馆这些。军事博物馆必须有很多军史画,上面有任务,美协就派给我,画的名字都是事先确定的。

苇:您找的模特来摆造型吗?

刘:《飞夺泸定桥》找过模特,写实的油画需要模特,有些姿势动作,怕弄不清楚,画出来不真实。

苇:他们会穿军装来摆姿势吗?

刘:倒不一定。比如说他在桥上,手抓在什么地方,脚踩在什么地方,身体靠在什么地方,没有具体的,就容易出错。我在实验里头用竹杆代替铁索,模特用手抓住,但你不能根据这个人的形象来画。画的时候,凭自己想象才画得好。

苇:场景怎么办,透视的场景,到过现场吗?

刘:我到泸定去体验过生活,住了十多天。画里的环境啊,桥啊,桥墩啊,江水啊,后面的远山,都是照着写生画的。到了那个地方,慢慢身临其境,思想感情沉下来,体会当时是什么情景,一天一天慢慢深入下去,慢慢进入角色,就像演戏一样的进入角色。画创作就像你一个人又在编剧,又在导演,又在调动演员,这样子画出来,算是完成任务。早先有人画过这题材,叫《抢夺泸定桥》。作者没有到四川体验生活,完全凭一种想象画的,不太容易深入,就不具体。最后又重新安排画。

苇:您是川美第一批老师,你的同事还有哪些人?

刘:油画的话,专业的同事就多了,我的老伴傅若芸也曾是油画系的老师,和我一样都是武昌艺专的。还有一些省艺专毕业的,比如冯星平、魏传义,魏传义是年轻教师,我比他大十来岁。为了培养年轻教师,就把他送去中央美院学习。另外还有中央美院调来的几位教师。他们来了没多久,就遇到1957年反右,有的就在那个时候遭了错划,直接调走了。有的留在学校,再没当过老师。当时师资非常匮乏,有些年轻教师还没有上来。尤其是1956年油画分了专业,学生招得少,收十来个是最多的,一般只收几个,因为那个时候油画确实不好分配。当时的创作是以连年宣为主,什么叫连年宣呢,连环画,年画,宣传画。然而油画又不能不招,我们这些老师从旧学校、旧社会过来,一方面要提高政治思想,一方面还要提高业务水平,于是就自己组织起来进修。那个时候有教研组,每个星期都会组织教研组的人讨论学习。大家一起进修油画,进修人物画。

苇:进修班老师是谁?

刘:没得老师。

苇:互相学啊?

刘:你都是老师,还到哪里去聘请老师呢?当时全校成立统一的素描教研组,由我当主任。我早年在武昌艺专,油画素描基本上就是画人物,因为江津那个地方,半山上来来去去挑煤的,以及附近的农民很多。唐一禾老师提倡画劳动人民。他是画人物的高手,是到法国去学的。我担任素描教研组主任以后,每个星期开一到两次研讨会,组织大家进修。有些老师之间也会彼此提意见,互相帮助,互相提高。一直到学院成立以后好长时间,我既是素描教研组负责人,又是油画教研组负责人,后来还带队去北京,在中央美院办的马克西莫夫培训班观摩学习。

苇:您去过马训班吗?

刘:1955年,我把我们学校的素描成果带去,参加第一次全国素描座谈会,接着又参加了全国油画教学座谈会,两次都是我带队,每次一个多月,确实很见成效。除了学习契斯恰科夫素描体系,马克西莫夫的教学经验也很丰富,到了北京,我们半天画画,半天讨论。马克西莫夫来指导教学,他当时的身份是全国高等艺术院校素描油画的教师。

苇:很好奇马克西莫夫是个什么样的人?

刘:比我要大十来岁,大概四十多,我三十多。马克西莫夫不错,我非常推崇他。他在中央美院给我们教课,确实相当认真。我形容他,看他的精神,真的就像白求恩在战地上的那种精神,竭尽全力,不知疲倦,口若悬河,确实讲得好。当时参加素描座谈会、油画座谈会的,有全国高等艺术院校,还包括综合大学的美术系教师。那个时候只有中央美院和杭州美院才是美院,我们还是美专,我们是三年制,他们两个学校才是四年制,所以要高一级。中央美院是我们的大哥,是召集人,参加的教师一共四五十人,分到几个教室里画,包括中央美院的艾中信、董希文这些人都一起来画,全部由马克西莫夫亲自指导。

(刘国枢教授口述,重庆苇子采写 图/受访者提供)